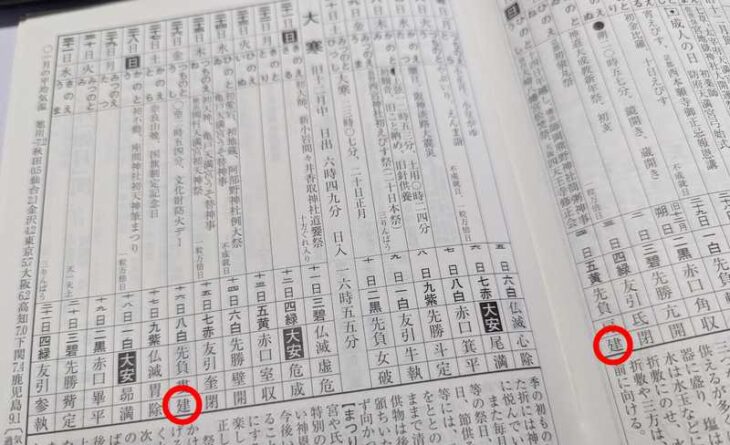

十二直の起点ともなっている「建(たつ)」

- 吉凶:吉日

- 意味:万物を建て生じる日

- 吉凶:よろず大吉の日、但し動土・蔵開きは凶

一般的には上記のように説明されていますが、もう少し詳しく解説します。

十二直 建の意味と吉凶

十二直の意味や吉凶、由来などを説明していきます。

十二直「建」とは?

十二直「建」とは、今ではほとんど記されなくなったカレンダー・暦に記される運勢の1つです。万物を打ち建て生じることが出来ることから「建」と言われています。大吉とも言える日です。

建の吉凶

十二直は吉か凶かで言えば「吉」となります。主に棟上げや着初め、婚礼や祭祀に良い日とされています。

十二直を紹介している書籍やサイトでも概ね下記のように書かれています。

- 「柱を立て」から棟上げには吉

- 「新しき衣を着し」から着初めには吉

- 神仏祭祀・婚礼・開店・移転・金銭授受・祝い事・旅行には吉

基本的にはほとんどのことに吉となっています。ただし下記のことは凶事となるので避けるべきとされています。

- 土を動かすこと(土木工事や田畑の整地)

- 船に乗ること

- 蔵開き

主に下記のように紹介されています。

「社稷を安らかにする、冠帯する 、柱立て、財産を(金庫などに)納めたり、使用人や従業員 を採用したりする、外出するのに吉である」

「能く万物を生じ、新しき衣を着し、柱を立て財宝を取り納め、また外出するなどには大吉とされ、土を動かし船に乗り、倉を開くことなどには凶とされる」

*出典「現代 こよみ読み解き辞典」(柏書房 岡田 芳朗・阿久根末忠)

万物を建て生じる日

吉:大半

凶:蔵開き・動土*出典:Wikipediaより

十二直の元となっているのが「暦林問答集」であり、その後にいろいろな説が加わったことで「凶」に関することが追加されたようです。

なおWikipediaに関して言えば、出典元があまり信頼性の高くないサイトです。

また土を動かすことが凶とされていますが「建」という文字を考えれば、建築するために土を動かすのは当たり前で、なぜ土を動かすことが凶となったのか、その流れは不明です。元々には動土は含まれていませんでしたから。

十二直「建」の意味や由来は?

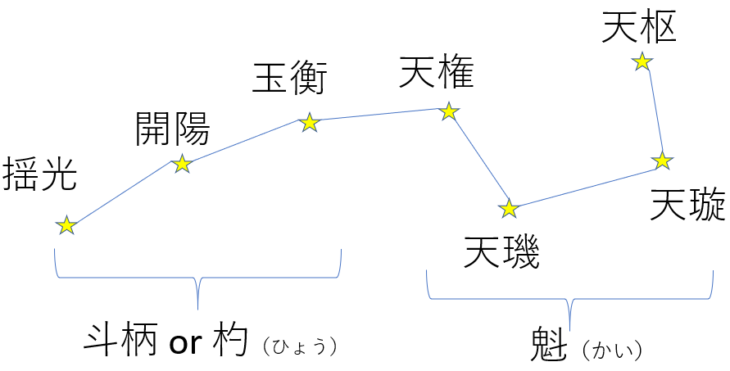

「建(おぎ)す」は「尾指す」の意味で、北斗七星の斗柄(柄の部分)つまり尾の部分が十二支の最初となる「子(ね・ねずみの意味)」の位置を指していることから「建」となったとされています。

なぜ「建」が最初かと言えば冬至の時にほぼ真北に北斗七星の斗柄(柄の部分)が向くため、十二支の最初の「子」は配置されています。

北斗七星の斗柄(柄の部分)がおぎす(漢字で「建す」と書く)ところから「建」とされました。

棟上げと土木工事は違うの?

棟上げも土木工事も家や建物を建てるための工事なのに、なんで吉凶が分かれているんだろう?と思った方もいるかもしれませんね。

棟上げという工程は、家の基礎工事が進み、木材を使って家の枠組みを組み始め、最後に屋根の一番高い場所に「棟木」と呼ばれる横木を取り付けることを言います。

土木工事は、一般的な住宅に関するもので言えば、宅地造成や下水道の配管工事、造園工事を指すのが一般的です。

つまり棟上げは、地面・土木とは関係ないことであり同じ建設関係でも異なる分野になります。

神社で出張祈願をお願いする時も自宅の建築関係なら下記のものがあります。

- 地鎮祭(起工式)

- 棟上祭

- 竣工祭

地鎮祭では鍬(くわ)で砂を慣らす儀式があります。これは土を動かす行為になるので、建では凶となってきます。

棟上祭りは棟上げの時に行うもので、土には関係ありません。

開店・移転と蔵開きはどう違うの?

開店や移転と蔵開きはイメージ的に似たものがあると思います。

開店・移転は吉だけど、蔵開きは凶ってなぜだろう?と思うかもしれませんが、開店と蔵開きは全く別のものです。

蔵開きの元々の意味は「新年に吉日を選んで蔵を開く儀式」のことであり、江戸時代に諸大名家では初めて米蔵を開くことを言いました。商家では2日の初荷の出入りで蔵(倉庫・在庫置場)を開く習いです。

つまり既にある店舗の倉・在庫置場をオープンにすることであり、新規にお店を出すこととは意味が異なります。

十二直の建の元々の意味では「倉を開く」ということですから蔵開きもですが、蔵の虫干しも良くないという意味になります。

船旅はどうなの?

東京神宮館の運勢暦では「旅行」も建では吉となっています。他にも建は旅行にも良いと書いてあるところは多数あります。

でも船は凶となっているので、船旅は駄目か?と言えば、縁起を担ぐのであればやめた方が良いかもしれません。

でも旅行は吉で、船は凶だから、プラマゼロくらいの気持ちで考えていた方が精神的には良いと思います。

建は十二直の最初・決まった日になる

十二直の建は、節月の最初の特定の干支に割り振られます。

- 11月節(大雪):大雪後の最初の子の日を建にする(起点)

- 12月節(小寒):小寒後の最初の丑の日を建とする

- 正月節(立春):立春後の最初の寅の日を建とする

- 2月節(啓蟄):啓蟄後の最初の卯の日を建とする

- 3月節(清明):清明後の最初の辰の日を建とする

- 4月節(立夏):立夏後の最初の巳の日を建とする

- 5月節(芒種):芒種後の最初の午の日を建とする

- 6月節(小暑):小暑後の最初の未の日を建とする

- 7月節(立秋):立秋後の最初の申の日を建とする

- 8月節(白露):白露後の最初の酉の日を建とする

- 9月節(寒露):寒露後の最初の戌の日を建とする

- 10月節(立冬):立冬後の最初の亥の日を建とする

上記のことから、下記の暦注下段と重なります。

ある占いでは吉、でもある占いでは凶となることは本当によくあることなので、あまり気にしないのが一番です。

参考までに2024年と2025年の節月は下記の通りです。節月は地球に対しての太陽の軌道(黄道)を12等分したものです。

2024年の節月

- 1月=2月4日~3月4日

- 2月=3月5日~4月3日

- 3月=4月4日~5月4日

- 4月=5月5日~6月4日

- 5月=6月5日~7月5日

- 6月=7月6日~8月6日

- 7月=8月7日~9月6日

- 8月=9月7日~10月7日

- 9月=10月8日~11月6日

- 10月=11月7日~12月6日

- 11月=12月7日~2025年1月4日

- 12月=2025年1月5日~2月2日

2025年の節月

- 1月=2月3日~3月4日

- 2月=3月5日~4月3日

- 3月=4月4日~5月4日

- 4月=5月5日~6月4日

- 5月=6月5日~7月6日

- 6月=7月7日~8月6日

- 7月=8月7日~9月6日

- 8月=9月7日~10月7日

- 9月=10月8日~11月6日

- 10月=11月7日~12月6日

- 11月=12月7日~2026年1月4日

- 12月=2026年1月5日~2月3日

以上、十二直「建」についてでした。

コメント