1月の年中行事・風物詩と言えば初詣ですよね。

初詣の成り立ちから初詣の風景を紹介します。

初詣について

初詣と言っても地域や寺社によっていろいろと意味合いが異なりますが、ここでは一般的な初詣について紹介します。

初詣とは

初詣とは、年が明けてから初めて神社や寺院などに参拝することです。昨年を無事に過ごせたことを感謝し、新年の無事と平安、そして今年の願い事を祈願することです。

一部地域では「ニ年参り」と言って、年が明ける前に寺社に赴き深夜0時・元旦に初詣をする、つまり年をまたいて行う初詣が一般化していることもあります。

初詣はいつから行わているのか?初詣の起源

鶴岡八幡宮の若宮

初詣がいつから行われているのかは不明ですが、一説には治承5年(1181年)に源頼朝が鶴岡若宮(現在は鶴岡八幡宮の石段に向かって右側にある境内社)に参詣したことが初詣が広まるきっかけになったとも言われています。

また平安時代に「年籠り」と呼ばれる、家長が大晦日の夜から元旦の朝にかけて氏神様を祀る神社に籠もって1年の無病息災や豊作などを祈願する風習が元になっているとも言われています。

江戸時代末期には、氏神神社に参詣したり居住地から見て恵方にあたる寺社に参詣したりするのが一般的でした。

恵方は今だと節分に食べる恵方巻で認知度は上がっていますね。

今の初詣に変わってきたのは明治中期頃と言われており、鉄道会社の集客キャンペーンがきっかけで、有名な寺社に参詣することが一般化してきます。

ただし今でも近隣の寺社や氏神神社や鎮守神社・崇敬神社に初詣に出かける人は大勢います。

初詣の風習・風物詩

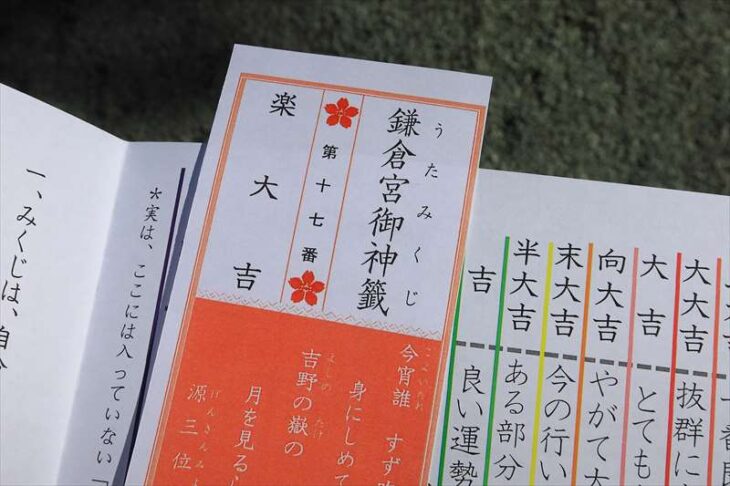

初詣での風習・風物詩と言えば「おみくじ(御神籤)」を想像する人も多いのではないでしょうか?

初詣にいっておみくじを引いて、今年1年の運勢を占うというのは初詣ならではの風習・風物詩とも言えます。

また寺社によっては有償もしくは無償で「甘酒」や「お屠蘇」を振る舞うところもあり、これも風習・風物詩と言えます。

他にもお守りや破魔矢、熊手、御札(神宮大麻や崇敬神社の御札)を授与してもらったりする人も多くなっています。

また大きめの寺社だと立ち並ぶ屋台・露店が楽しみという方も多いのではないでしょうか?

初詣の風景

初詣は深夜のうちに行く人もいれば、朝起きてから向かう人もいますし、元日ではなく2日や3日に参詣する人もいます。

北海道で最大の神社である札幌市の「北海道神宮」だと雪が降る中の初詣ということも珍しくありません。

非常に寒い中、大勢の人が初詣に並びます。

参拝者数が毎年全国トップ10に入る鶴岡八幡宮の初詣は非常に多くの人が訪れます。

参考までに全国で初詣の参拝者数が多い寺社は2019年だと下記のようになっていました。

| 順位 | 社寺 | 所在地 | 参拝者数 |

| 1 | 明治神宮 | 東京 | 約318万人 |

| 2 | 成田山新勝寺 | 千葉 | 約311万人 |

| 3 | 川崎大師 | 神奈川 | 約308万人 |

| 4 | 浅草寺 | 東京 | 約293万人 |

| 5 | 伏見稲荷大社 | 京都 | 約250万人 |

| 5 | 鶴岡八幡宮 | 神奈川 | 約250万人 |

| 7 | 住吉大社 | 大阪 | 約234万人 |

| 8 | 熱田神宮 | 愛知 | 約230万人 |

| 9 | 氷川神社 | 埼玉 | 約210万人 |

| 10 | 太宰府天満宮 | 福岡 | 約200万人 |

お賽銭だけで億単位のお金が動くため、警備会社が集金をしている場合もあります。

以上、初詣についてでした。

コメント