十日戎は関西地方の神社で毎年1月10日を中心に行われる商売繁盛を願った祭事・伝統行事です。

関東地方でも一部の寺院・神社で同様の祭事が行われています。

十日戎について

十日戎、中部以東の方には耳慣れない言葉かもしれませんが関西では1月の歳時記として人気の行事です。

十日戎とは?いつ行われるの?

十日戎とは、主に関西で1月10日を中心にして神社等で行われる祭事・行事です。七福神の1柱である恵比寿(えびす・戎)様を祀るお祭りです。恵比寿様は元々は漁業の神様ですが、そこから転じて五穀豊穣の神・商売繁盛の神となり、十日戎では商売繁盛を願って参拝するようになりました。

関西の場合、1月9日に「今宵夷(こよいえびす)」・1月10日に「本戎(ほんえびす)」「初夷(はつえびす)」・1月11日を「残り福」として3日間で開催されます。

一部の神社では1月8日を「招福祭」、1月12日を「撤福祭」として5日間で行うところもあります。

福女と呼ばれる女性から福笹(吉兆笹)や熊手等を授与してもらい、今年1年の商売繁盛を願います。

日本三大えびす神社と十日戎

関西では特に3つの神社で行われる十日戎が有名です。

- 西宮神社(兵庫県)

- 今宮戎神社(大阪府)

- 京都ゑびす神社(京都府)

特に西宮神社の十日戎では開門と同時に走り出し1位から3位までの福男を決める神事が有名で、関東でもニュース等で取り上げられるため知っている方も多いでしょう。

ただし「十日戎」というよりは猛ダッシュで競い合う福男の神事の方のイメージが強いかもしれませんね。

本えびすとは?二十日戎とは?

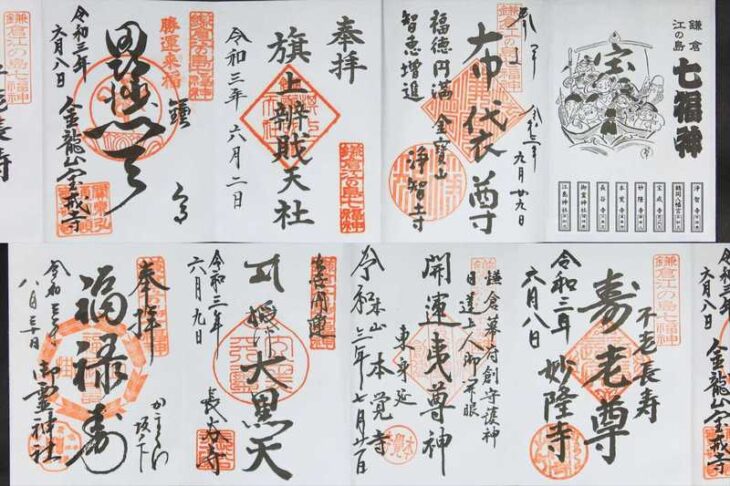

鎌倉・本覚寺の本えびすの様子

本えびす(本夷)は1月10日に行われる「十日戎」のメインとなる神事ですが、神奈川県鎌倉市の本覚寺では1日のみ「本えびす」という行事が行われています。

昭和に入ってから行われるようになった行事ですが、「十日戎」同様に商売繁盛を願う多くの人が福笹を求めて訪れます。

なお関東の神社では「十日戎」ではなく「二十日戎」として1月20日に神事・お祭りを行うことが多いです。

十日戎の歴史・成り立ち

十日戎は、元々は「えびす講」と呼ばれる民間信仰(庶民信仰)が始まりです。

なぜ1月10日に十日戎を行うようになったのか?諸説ありますが通説では「えびす様が出稼ぎへ出かける日」とされているためです。

他にも豊臣秀吉にちなんだ逸話もあります。

江戸時代になり、没落後の豊臣家を崇めている人々への弾圧を強めていた徳川幕府。それに対して、豊臣秀吉像を“恵比寿様を祀っている”と偽って恵比寿宮に隠して祀っていた風習がやがて「十日戎」として庶民の間で定着化したという説が有力です。

またえびす講では、神無月(旧暦10月)に出雲に赴かない「留守神」とされた恵比寿様を祀り、1年間の無事を感謝し豊作や大漁、商売繁盛を祈願していました。

旧暦10月20日のえびす講は、今でも行う神社等がありますが新暦10月20日に行うところや1ヶ月遅らせて11月20日行うところもあります。

また10月20日に行う神事を「百姓えびす」、1月20日に行う神事を「商家えびす」という場合もあります。

1月と七福神

1月は新年ということで何かとめでたいということで、七福神を祀ったり七福神にちなんだことが人気です。

神奈川県鎌倉市・藤沢市では「鎌倉江の島七福神めぐり」が有名です。

初詣で鶴岡八幡宮に立ち寄った人が鶴岡八幡宮の境内社である「旗上弁財天社」をスタート地点として「鎌倉江の島七福神めぐり」を行う人が多くなっています。

また全国の漁港ではその年の初漁に出かける時に「船おろし」「船祝い」として恵比寿様を祀る行事がよく行われています。

以上、十日戎(えべっさん・本えびす)についてでした。

コメント